Villes africaines et ciment

Le livre est disponible en version papier mais aussi en version numérique gratuite (ici). Une interview de l’auteur (d’une durée de 34 minutes) est également disponible en podcast : ici.

![]()

La force du livre tient à la capacité de l’auteur à nous démontrer comment « interroger la brique et le béton [permet de] saisir la production de l’urbain en Afrique de l’Ouest » : « le ciment permet d’examiner la production capitalistique de la ville, c’est-à-dire les liens entre ville et capitalisme, marchandisation du foncier et de l’immobilier urbain et processus d’accumulation des richesses ». (page 29)

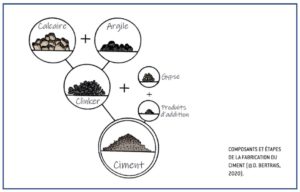

En effet, le ciment est un liant, à la fois au sens premier (le ciment lie physiquement l’eau, sable et/ou granulats (gravier ou pierre) pour donner le béton) et au sens figuré : il permet à l’auteur d’évoquer tout à la fois les techniques de construction, la construction des villes coloniales, le développement des villes nouvelles en Afrique, les imaginaires urbains, et aussi de convoquer des sources aussi diverses que les rapports annuels des cimentiers ou les romans de la nigériane Chimamanda Ngozi Achidie (auteur, entre autres, de Americanah. Voir aussi sa conférence TED sur « The danger of a single story »).

Ce livre s’inscrit dans un courant de pensée, le « tournant matériel », qui « propose de saisir l’importance des objets, des choses, des matières, du non humain, souvent peu visibles mais qui jouent un rôle central dans les relations de pouvoir entre les individus et dans la construction du fait social. (…) A l’instar d’Anna Tsing, j’ai recherché à mon tour une « denrée à forte coloration culturelle, qui fasse en même temps l’objet d’une marchandisation globalisée » pour en raconter la vie sociale, politique et économique.

Le ciment fait sens pour saisir la complexité de la production de la ville. Alors qu’il est de plus en plus difficile d’appréhender ceux qui font la ville, cette matière permet de faire le lien – le liant – et de mettre en lumière ce qui fait la ville ». (pages 35-36)

« Un monde gris »

L’auteur explique que l’idée de ce livre lui est venue, en écoutant, lors d’une conférence de sociologues de l’urbain, David Harvey mentionner un chiffre : « entre 2011 et 2013, la Chine a consommé 50% de plus de ciment que les Etats-Unis durant tout le 20ème siècle ». (Page 30). Elle nous apprend aussi que « la consommation de tonnes de ciment par habitant est désormais prise comme indice de développement par les bailleurs et souvent comparé au PIB. La moyenne mondiale tourne autour de 513 kg par habitant. Un pays arrivé à maturité urbaine, avec une transition urbaine achevée, serait autour de 400 kg par habitant. En Afrique, le ratio kg de ciment/per capita est encore faible, avec une moyenne de 115 kg et des différences marquées entre les pays : 121 kg au Nigeria, 180 kg au Bénin, 211 kg au Ghana, 83 kg au Cameroun ».

Le chapitre « gouverner par le béton » souligne que « le ciment, considéré comme un produit de « première nécessité », au même titre que le pain ou le sac de riz, bénéficie dans plusieurs pays de la région d’un prix plafond. Sa production et sa commercialisation font l’objet d’un accompagnement politique ». (Page 69)

Jeux d’acteurs, « business de la ville » et néolibéralisation de la ville

Outre la méthodologie du « tournant matériel », Armelle Choplin « emprunte aux travaux sur les « global value chains » et « global commodity chains » qui analysent la circulation des produits, les acteurs et les cadres politiques qui permettent la mise en place d’une chaîne de valeur globale » (page 37). C’est autour de ces questions qu’elle s’intéresse (pages 91 et suivantes) aux villes nouvelles en Afrique, comme Diamnadio, au Sénégal (même si, pour y avoir été l’an passé, le contraste est saisissant entre les discours et la réalité), Eko Atlantic City au Nigéria (même décalage) ou encore Sémé City au Bénin).

Elle s’intéresse ainsi aux agents immobiliers (page 103), aux promoteurs immobiliers (page 106), aux architectes (page 109), et aux grossistes et détaillants (page 111). Elle évoque aussi les « programmes de logements dits « sociaux » » (précisément ceux sur lesquels nous travaillons dans le cadre de notre mission) qui « reposent sur des accords entre l’Etat, le secteur privé et les banques » (page 97).

Forcément, on aurait aimé que l’auteur développe davantage cette partie, notamment l’articulation entre l’Etat (les collectivités locales sont très peu présentes) et les promoteurs immobiliers, mais gageons que ce sera pour une prochaine publication.

Au passage, on notera que l’auteur veut « contribuer aux débats sur les liens entre ville et néolibéralisme à partir d’une approche ancrée dans les Suds » (page 31). Mais il nous semble que même si elle convoque les théories sur la ville néolibérale à plusieurs reprises, c’est aussi pour prendre quelques distances :

« Produire, consommer, construire… ainsi se conçoit et se régénère le monde capitaliste dont la ville bétonnée serait l’avatar. La tendance est désormais bien connue : la ville, en Afrique comme ailleurs, porte les réformes néolibérales sous couvert de la rendre durable, intelligente ou verte. Elle se meut surtout en espace compétitif au sein duquel chefs d’État, élites ou encore majors cimentiers cherchent à maximiser les profits. Les observations réalisées auprès des villes ouest-africaines révèlent également de nouvelles manières de produire la ville. Les propriétaires terriens, les promoteurs qui spéculent sur certains terrains et propriétés, et les classes moyennes constituent aujourd’hui un important groupe d’acteurs, comme le souligne Lindsay Sawyer (2016) dans le cas des périphéries de Lagos.

Nous avons pris la mesure de cette myriade d’acteurs et d’intermédiaires, situés entre les dirigeants et les habitants, tels les entrepreneurs, grossistes et détaillants, qui fabriquent et bétonnent à leur tour la ville. Celle-ci tend à devenir de plus en plus fragmentée : d’un côté la ville des élites et des investisseurs, parfois complètement privatisée et fermée, où circule activement le capital, dont on ne connaît pas très bien la provenance ; et, de l’autre, une masse urbaine peuplée d’indigents, chassés des centres et repoussés toujours plus loin dans les périphéries et zones insalubres. Cette ville repose sur des inégalités profondes que matérialise le ciment, à la fois source d’appauvrissement pour les plus démunis qui tentent d’empiler les parpaings au prix de longs et coûteux efforts, et d’enrichissement immédiat pour les plus fortunés qui en déversent des tonnes considérables, comblant les moindres espaces restés nus et verticalisant leur richesse et succès.

Il serait cependant restrictif de dire que la ville est le seul résultat de logiques globales guidées par le profit des uns et l’exclusion des autres, et semblable en Afrique comme partout ailleurs. Le dogme néolibéral ne suffit pas à tout expliquer, comme le rappellent Pinson et Morel Journel. Si cela constitue un aspect, la ville qui se dessine aujourd’hui en Afrique de l’Ouest est aussi le résultat de pratiques quotidiennes, de logiques endogènes et locales, notamment celles portées par les habitants bâtisseurs. Cette ville dépend aussi beaucoup des relations fortes entre le politique et l’économique, entre les entrepreneurs et les communautés dont ils sont issus. Elle est enfin intrinsèquement liée à l’attachement à la terre et aux lieux qu’expriment les sociétés locales, à la valeur attribuée au matériel et à l’immatériel… au ciment et au béton. » (pages 140-141)

Description de l’urbain ouest-africain

L’ouvrage d’Armelle Choplin offre aussi de belles descriptions de « l’urbanisation sans ville ». « Dans le cas ouest-Africain : les formes urbaines sont là, mais pas forcément les attributs de la ville. Les paysages sont ceux de l’ « inachevé ». (…) Des tas de parpaings et des sacs de ciments, disposés négligemment dans un coin de la parcelle, constituent un trait majeur de l’ « inachevé », tout comme le ciment qui vient d’être fraichement coulé. Parmi les autres marqueurs de l’urbain en train de se faire, il y a l’omniprésence des quincailleries qui vendent du matériel de construction. Les géants du ciment ont bien compris le potentiel de cet espace périurbain en chantier permanent ».

« A côté des dépôts de ciment, les zones d’extraction de sable sont un autre marqueur de l’avancée du front d’urbanisation. Alors que l’on construit en hauteur d’un côté, on troue, perfore et ampute de l’autre. Les toiles d’araignées, nom des branchements illégaux sur le réseau électrique, sont également les signes de l’urbanisation sans ville. Elles indiquent que le réseau légal n’est pas encore arrivé dans ces interstices : les habitants tirent les fils comme pour faire venir les réseaux, et donc la ville, jusqu’à eux, car ici aussi ils rêvent de pouvoir regarder la télévision et recharger leurs smartphones. Il n’est pas rare de voir au côté de ces toiles d’araignée des panneaux solaires, signes des limites de la ville et vecteurs d’urbanisation. Dans ces franges urbaines, les ménages modestes font l’acquisition d’un panneau solaire en attendant d’avoir accès à un réseau conventionnel. Bien souvent, ces espaces, encore recensés comme ruraux, sont dénués de tous réseaux et infrastructures publiques, notamment d’accès à l’eau, à l’électricité et à l’éducation.

La présence de nombreuses écoles privées est un autre signe de cette urbanisation progressive, tout comme les Eglises évangélistes, qui viennent au plus près des habitants indigents qui constituent leur « fonds de commerce ». Dans ces espaces de marges, des milliers de pauvres, qui forment « bas de la pyramide » social, se familiarisent avec l’économie de marché. A côté des dépôts de ciment et des Eglises évangélistes, s’installent des boutiques-containers d’opérateurs de téléphonie mobile, devenus également des guichets bancaires ». (page 132-133).

Les fonctions du ciment

L’analyse des différentes fonctions du ciment pour la population est passionnante. On en a recensé six.

Ciment = épargne et valeur refuge

« Pour les plus pauvres qui ont difficilement accès au système bancaire ou se montrent méfiants vis-à-vis des crédits contractés auprès d’une banque, acheter des sacs de ciment et faire construire au fur et à mesure est un moyen de thésauriser de l’argent. Un sac de ciment est une épargne : s’il vaut 3500 CFA à l’achat, il en vaut potentiellement beaucoup plus dès lors que la poudre est mixée à de l’eau et du sable. Une fois coulé, il matérialise le passage du foncier à l’immobilier et in extenso la création d’un patrimoine. (…) En Afrique comme ailleurs, la conversion des terres permet de solidifier l’épargne, ce qui entraîne une grande consommation de terres et d’espaces ». (…) Au final, si le ciment est l’élément principal de la construction, son achat ne présente que 30% du coût total ». (page 161)

« Après les denrées alimentaires, le ciment est le deuxième produit acheté pour faire face aux aléas de la vie urbaine et à l’urgence. Il est ainsi une matière refuge, que l’on stocke dès que l’on peut, que l’on offre quand c’est possible, comme le font les migrants qui offrent de l’argent pour payer les frais de scolarité ou paient des sacs de ciment pour contribuer à l’effort domestique de ceux restés au pays ». Page 165

Ciment = alternative au crédit bancaire

(c’est nous qui proposons cette reformulation)

Alors que l’accès au crédit n’est pas possible pour les plus pauvres (page 97), le ciment permet de construire au fur et à mesure, brique par brique. « « Je construis ma maison un peu un peu », telle est l’expression utilisée au Bénin pour dire que le chantier « évolue » et donc avance. En Afrique, la ville se construit au jour le jour, brique par brique, au gré des grands projets étatiques et envies des élites, mais aussi et surtout des rentrées d’argent au sein des ménages les plus modestes. Il s’agit donc d’une ville incrémentale, ce dont rendent compte de nombreux travaux portant sur les quartiers précaires et périphéries des villes du sud ». (page 160).

Ciment = argent « fléché » pour investir à distance

(nous proposons ce terme d’argent fléché qui n’est pas de l’auteur)

« Les Africains de la diaspora sont nombreux à investir dans l’immobilier pour thésauriser leur argent à distance. Ce choix est l’un des investissements les plus faciles et les moins risqués. Mais construire suppose d’avoir du temps, de l’énergie et d’être sur place pour suivre les chantiers. Cela est difficile pour les membres de la diaspora qui sont tentés d’acheter des maisons livrées clefs en main par des promoteurs pour éviter les mauvaises surprises lors de la construction et les litiges fonciers ». (…) « La diaspora veut avoir un pied à terre au pays. Mais elle ne veut pas envoyer leur argent à la famille ». La diaspora recherche avant tout la sécurité et la garantie, ce qui explique qu’elle représente entre 60 et 75% de la clientèle des promoteurs immobiliers rencontrés, qui vont à sa rencontre lors de salons immobiliers dans les villes européennes ». (Page 107)

Ciment = habitat solide

« Pendant les trois mois d’inondations annuels capables de tout emporter, le béton est la seule chose qui reste. Dès qu’ils le peuvent, les ménages enduisent de ciment le sol en terre battue, puis dressent des murs en ciment. Contrairement aux maisons en terre qui doivent être reconstruites après chaque saison des pluies, celles édifiées en ciment nécessitent peu d’entretien, car « la brique ne pourrit pas ! », comme le dit le proverbe ivoirien. La tôle tend elle aussi à remplacer les toits de pailles, qui pourrissent vite et sont inflammables. Dans cette situation d’incertitude, l’usage du ciment signifie la fin des tracasseries et des surcoûts liés à l’entretien. Cela explique que la plupart des foyers, même pauvres, ont généralement un demi-sac de ciment stocké quelque part ». (Page 169)

Droit au ciment = droit à la ville et à la modernité

« Dans l’imaginaire commun comme dans les définitions officielles, le ciment est le signe de la ville, de la modernité, de la richesse et de la civilisation, du moins autant que la paille, la terre et le bambou sont perçus comme les attributs du village, de pratiques arriérées, de la pauvreté ». (Page 166-167)

« La villa de béton est devenue un signe architectural utilisé pour afficher son adhésion à un mode de vie et une certaine vision du continent, celle de l’entrepreneuriat, de l’africapitalisme et du business soi-disant philanthropique, du boom immobilier où l’on vit à crédit, d’une société urbaine consumériste et hédoniste, loin des injonctions à la vie frugale et durable ». (Page 182)

Ciment = honorer les esprits

Alors que culte vodun est fortement présent le long du Golfe de Guinée, « faire construire sa maison relève de différents rituels qui permettent de consacrer la maison ». « Si, comme tout bien immobilier, elle a une valeur sur le marché, [la maison] a également une valeur symbolique qui relève du sacré. Chaque maison [se distingue] l’une de l’autre par l’esprit et la présence des ancêtres qui l’habitent. Comment alors céder ou vendre sa maison sur le marché immobilier alors même que l’esprit de la famille et le corps des aïeux demeurent à jamais enterrés là ? (…). Un nombre croissant de fétiches vodun sont recouverts de ciment. Cimenter un vodum sert initialement à le protéger, contre les fortes pluies notamment. Cela revient également à l’honorer à la hauteur de son importance. Utiliser des matériaux importés, donc chers, comme le ciment ou le carrelage est une marque de respect ». (pages 183-184).

Quelles alternatives au béton ?

Dans l’avant-dernier chapitre, Armelle Choplin rappelle « l’insoutenable durabilité du béton ». « Le ciment est certes un matériau durable dans le temps, qui résiste aux éléments, mais il est non durable d’un point de vue écologique. Sont en effet problématiques sa production (extraction de sable et de calcaire, pollution, particules nocives rejetées lors de la combustion), son exploitation (fortement énergivore et consommatrice d’eau), sa distribution (transport sur de longues distances) et sa durée dans le temps (amoncellement de gravats) ». (page 189).

Aussi, dans le dernier chapitre de son livre, pour faire face aux effets négatifs du ciment (en terme de consommation de ressources, mais aussi d’inadaptation au climat), l’auteur appelle à une tropicalisation de la construction, soulignant le rôle que commencent jouer certains architectes ou associations pour favoriser des techniques plus durables. Ce dernier chapitre nous a toutefois laissés un peu sur notre faim. En effet, sa démonstration sur les nombreux rôles que joue le ciment (comme on l’a vu : épargne, alternative au crédit bancaire, argent fléché, solidité, accès à la modernité, culte des esprits) est si convaincante qu’on se demande quelles actions pourront effectivement infléchir cette aspiration des habitants des villes africaines pour le ciment. Peut-être de la « matière grise » pour un prochain ouvrage ?

Le corridor urbain d’Abidjan à Lagos

La capacité du livre d’Armelle Choplin à lier les processus urbains, et à les décrire de manière aussi tangible, en partant d’un simple matériau explique pourquoi nous le trouvons aussi captivant. Il nous faut aussi ajouter une autre raison : nous avons eu la chance de le lire à Abidjan (où nous étions cette semaine dans le cadre d’une mission d’appui-conseil sur le montage de projets d’aménagement, pour l’UEMOA et la Banque Mondiale, dans le cadre d’un groupement Espelia-Fidal-ibicity).

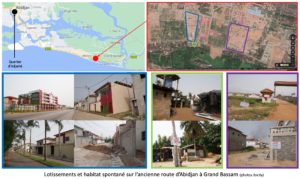

Or son livre constitue un formidable guide de voyage, qui permet de lire les paysages urbains et notamment ceux que nous avons vus depuis la route qui relie Abidjan à l’ancienne capitale coloniale (classée à l’Unesco) Grand Bassam.

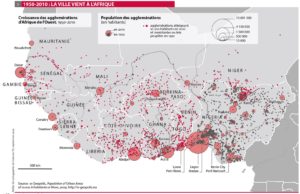

Ces 40 kilomètres forment l’extrémité ouest de ce qui constitue, l’auteur le rappelle, « l’une des plus longues chaînes de villes en Afrique, qui de Port Harcourt (Nigéria) à Abidjan, avec Lagos comme épicentre, ne sont espacés en moyenne que de 50 kilomètres. Ce corridor relie d’importantes aires urbaines : Abidjan avec 5 millions d’habitants, Accra (5,4 millions), Porto-Novo (900.000 habitants), Ibadan (5 millions), et Lagos plus grande ville d’Afrique sub-saharienne avec ses 23 millions d’habitants en 2017 ». (page 25)

Source carte : http://regardssurlaterre.com/afrique-la-ville-informelle

Les travaux sur ce corridor urbain « montrent l’importance de l’axe routier comme point d’ancrage à la morphologie polycentrique, héritée de l’activité portuaire ; les villes-ports – Abidjan, Accra-Tema, Lomé, Cotonou, Lagos – qui ponctuent cet espace étaient reliées entre elles et plus encore avec l’extérieur, avec les métropoles coloniales et les ports Outre-Atlantique pour le commerce d’esclaves, puis de matières premières comme l’huile de palme. La richesse produite dans et par ces villes est liée aux activités d’import/export et plus généralement aux services. Cette richesse est réinjectée et thésaurisée dans le foncier l’immobilier, et peu dans l’industrie ». (…) Ici, les gens « ne dorment pas, car ils circulent, tout comme les marchandises qu’ils charrient avec eux, en attendant de posséder une maison en ciment, pour un jour pouvoir s’arrêter et enfin se reposer. » (page 26).

Et aussi : quelques rues du quartier d’Adjamé à Abidjan

Pour aller plus loin (entre autres) :

Tribune d’Armelle Choplin dans le Monde Cities du 14 janvier 2021 : « Dans les bidonvilles, le parpaing de béton, lingot du pauvre, matérialise le droit à la ville »

Abidjan « côté cours » : Pour comprendre la question de l’habitat – Antoine P., Dubresson A., Manou-Savina A. (1987) – Karthala

Chroniques d’investissements dans le logement en Côte d’Ivoire – Center for Affordable Housing in Africa – Décembre 2019

Un livre assez proche dans l’esprit, mais sur l’Inde : « La voiture du peuple et le sac Vuitton« , d’Eve Charrin – Fayard – 2013