Nous sommes ravis de modérer la table-ronde « Quels modèles de smart-city pour quels futurs urbains ?« , organisée par la Fabrique de la Cité à Toronto mercredi 25 septembre prochain. Elle accueillera : Kristina Verner, vice-présidente (innovation, durabilité et prospérité), Waterfront Toronto, et Mark Romoff, président du jury, Smart Cities Challenge Canada, et président du Conseil canadien des partenariats public-privé.

En attendant, nous partageons deux lectures ainsi que quelques photos de la « bulle » (bureaux et salle d’exposition du projet) de Sidewalk Labs.

Un article

Entre autres publications, nous recommandons vivement la lecture de l’article de Sean McDonald dans Medium (ici) sur le projet de Sidewalk Labs à Toronto. Il pointe notamment plusieurs questions que nous reprenons ici en les accompagnant des extraits correspondants (extraits traduits… à l’aide de la société soeur de Sidewalk Labs : Google !).

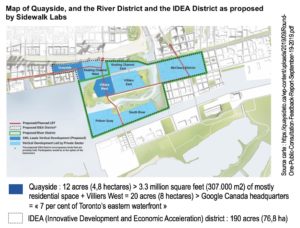

Il pointe tout d’abord une ambiguïté : les deux parties qui négocient le projet ont tendance à minimiser sa dimension de « commun urbain » (pour reprendre une expression de plus en plus employée : ici) : Sidewalk Labs parce qu’il le voit comme une acquisition privée (il insiste d’ailleurs à plusieurs reprises sur le fait que la surface du projet représente « moins de 7% de la surface du Toronto’s eastern Waterfront » – même s’il prévoit de l’étendre ensuite sur 77 hectares), Waterfront Toronto (qu’on pourrait qualifier d’aménageur) parce qu’il recherche d’abord un investisseur.

Avant d’aller trop loin, il convient de noter qu’il existe un déséquilibre énorme entre les attentes. Sidewalk Labs considère cela comme une acquisition privée et tend à sous-estimer le rôle de la responsabilité publique dans l’obtention d’une licence publique d’exploitation. Waterfront Toronto, quant à lui, considère cela comme une transaction immobilière – et tente de séduire un investisseur potentiel, tout en essayant de convaincre le public qu’il peut se protéger des inconvénients numériques de demain avec les outils juridiques d’hier. Et, égarés dans la mêlée, se trouvent les intérêts individuels, marginalisés et non institutionnalisés, qui n’ont pas de siège évident à la table des négociations, mais qui doivent subsister malgré tout.

Il pointe ensuite un enjeu de continuité (rappelons que la continuité est, avec l’égalité et la mutabilité un des principes des services publics à la française), car Sidewalk propose de superviser à la fois le développement immobilier mais aussi le développement d’infrastructures :

Les entreprises technologiques, par exemple, abordent le développement de produits avec moins de processus et d’appréciation de la dépendance des utilisateurs que les autorités publiques – ce qui signifie que les systèmes d’infrastructure de base pourraient être interrompus sans plan de remplacement et avec très peu de préavis, comme ce fut le cas avec Google Fiber à Louisville, dans le Kentucky*. Alphabet propose également des services basés sur ses intérêts commerciaux, et non sur l’intérêt public, comme en témoignent des projets tels que Google Reader.

Il montre également la difficulté, sinon l’impossibilité, à créer une étanchéité entre la filiale d’un groupe et les autres activités de ce groupe :

De même, à moins que le gouvernement ne négocie des autorités bilatérales ou multilatérales, Sidewalk Labs peut avoir le pouvoir de modifier unilatéralement les conditions essentielles des contrats. Alphabet a fait cela récemment, en annonçant que les données Nest (qui, au départ, étaient distinctes du profil Google des utilisateurs) seraient combinées au reste de son infrastructure de données. Cette analyse suppose que les négociations contractuelles sous-jacentes, au-delà de ce plan, établiront des mécanismes empêchant Sidewalk Labs, ou tout fournisseur de données, de modifier les conditions sous-jacentes des contrats relatifs aux données et à la confidentialité sans approbation publique.

Il revient enfin sur la nouvelle catégorie de données que propose de créer Sidewalk :

Sidewalk Labs propose, de manière élémentaire et pratique, de réglementer les données en fonction du lieu où elles ont été collectées et de la manière dont chaque ensemble de données est considéré comme « personnel » ou pas. Sidewalk Lab propose quatre catégories de «données urbaines» qui créent de la confusion : (1) les données personnelles ; (2) non personnelles ; (3) anonymisées ; et (4) agrégés. Mis à part le fait que «personnel» et «non personnel» sont deux parties du même binôme, rien n’indique comment une «structure juridique» catégorisant et obligeant la re-publication sélective de ces types de données permettra de respecter l’intérêt public, et notammment : la confidentialité, la standardisation ou l’inclusion.

Enfin, il pointe le fait que Sidewalk cumule finalement toutes les casquettes et les risques que cette absence de séparation des pouvoirs fait courir.

Sidewalk Labs n’a jamais été envisagé en tant que « Master Developper », un rôle qui permet de comprendre les concessions qu’ils font sur le sujet de la surveillance. Quelle sanction significative un « Urban Data Trust » pourrait-il éventuellement imposer à l’entreprise qui contrôle la politique, le marché et l’infrastructure publique ?

L’article « MIDP: the Data Governance Proposal », de Sean McDonald, publié le 26 juin 2019, est à lire : ici. (MIDP = Master Innovation and Development Plan)

*Sur l’échec de ce projet de Google à Louisville, voir par exemple : ici.

Un rapport

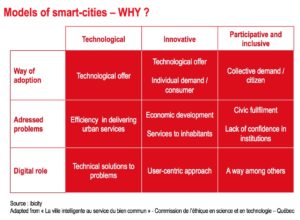

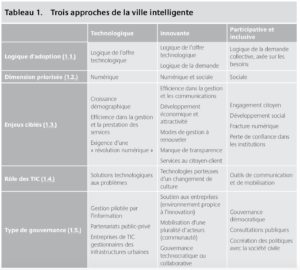

Celui de la Commission de l’éthique en science et technologie du Québec qui propose notamment trois approches de la ville intelligente et les synthétise dans le tableau suivant :

Ce rapport est en ligne : ici.

Des photos

Celles du 307, « the experimental workspace for Sidewalk Labs in Toronto », qui se situe dans les limites du futur quartier Quayside, et dont nous avons fait la visite cet après-midi.

NB : Les 4 volumes et 1500 pages du Master Innovation and Development Plan (MIDP) sont consultables ici : https://www.sidewalktoronto.ca/documents/

Post-scriptum : texte de notre introduction (verbatim) :

Merci d’abord à la Fabrique de la Cité pour l’organisation de cette expédition qui est comme toujours impeccable. Je voudrais aussi féliciter la Fabrique pour son sens du timing, puisque le projet de Google est susceptible de s’arrêter le 31 octobre prochain. Donc on a vraiment de la chance d’être là, et d’échanger, à ce moment charnière.

Dans cette table-ronde, on va beaucoup parler du projet de Google. Mais en même temps, l’idée, c’est de ne pas être trop scotché sur ce projet, car comme dans tout projet urbain, ce qui s’y joue, ce sont aussi des choses très locales et très spécifiques. Ce que nous allons surtout chercher à faire : c’est voir comment ce projet nous dit quelque chose de la manière dont on pourrait, ou pas, fabriquer la ville demain, et, surtout, avec qui.

Pour cette raison, la table ronde s’appelle « quels modèles de smart-city pour quels futurs urbains ? ». Comme sans doute beaucoup d’entre vous ici, je n’aime pas le terme de « smart-city » car je trouve qu’il réduit trop le sujet à sa dimension technologique, et d’ailleurs souvent les projets de smart-city donnent à lieu à des catalogues d’innovation dont on ne perçoit pas toujours le sens.

Mais force est de constater le succès de cette expression, et sans doute peut-on considérer qu’elle désigne aujourd’hui le récit dont une ville se dote pour se projeter dans l’avenir, notamment en prenant en compte la nouvelle révolution industrielle qu’est la révolution numérique. Donc, peu importe, dans cette table-ronde, la définition de la smart-city, ce qui va nous intéresser, ce n’est pas le what mais le why and how.

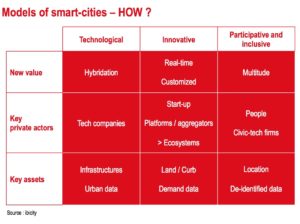

Je vous propose, pour lancer le débat, de partir d’une classification des villes intelligentes, que j’ai trouvé très stimulante, faite par la Commission de l’éthique en science et en technologie du Québec

Très rapidement, elle distingue :

La ville technologique : la technologie est le principal moteur en matière de changement. Le discours sur la ville intelligente est fortement orienté par les entreprises de haute technologie. La priorité, c’est l’optimisation et l’efficience dans la délivrance des services urbains. Et le numérique est vu comme la solution technique aux problèmes.

La ville innovante : ce sont les individus qui sont les moteurs de la ville intelligente, puisque de toutes façons, un nombre grandissant d’entre eux utilisent des smartphones et des applications mobiles pour se déplacer, travailler, habiter, apprendre, consommer, etc. Dans ce cas, une stratégie de ville intelligente va surtout chercher à favoriser ces usages, et ce que le numérique va fondamentalement permettre, ce sont des approches usager-centriques.

La ville participative et inclusive : ce sont plutôt les citoyens en tant que communauté qui veulent d’avantage s’engager, en même temps qu’ils sont de plus en plus défiants vis-à-vis des institutions.