Faut-il croire les bilans d'aménagement ?

Il y a moins d’un an, nous expliquions, devant cinquante habitants réunis en un « comité citoyen », comment l’équilibre financier de l’une des principales opérations d’aménagement parisiennes était construit. Nous montrions à quel point les arbitrages programmatiques et financiers sont imbriqués, et nous insistions sur la nécessité d’intégrer cette question économique dès le début du projet pour la mettre au service de l’ambition du projet plutôt de le déshabiller. Et voilà que la rédaction de Tous Urbains nous demande : « faut-il croire les bilans d’aménagement ? ». Alors que nous militons depuis longtemps pour ouvrir la boîte boire des bilans d’aménagement, tant nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un exercice politique au sens noble du terme, la question posée par Tous Urbains invite à sortir de la boîte (penser « out of the box ») en même temps qu’on l’ouvre. Pas si simple ! Et pourtant c’est bien à ce double exercice qu’il faut s’atteler. Car le bilan d’aménagement est une construction comptable. Or : « si la comptabilité, par certains aspects, semble être une opération neutre (…), classer suppose d’avoir produit des catégories générales qui elles-mêmes reflètent une vision des relations sociales et du temps. Une fois organisées et déployées dans le temps, ces catégories comptables acquièrent une autonomie et produisent des effets à leur tour. Elles contribuent à fabriquer une représentation du monde réel – un monde construit qui devient la base à partir de laquelle les décisions se prennent » (Dominique Lorrain : « les pilotes invisibles de l’action publique. Le désarroi du politique ? », in « Gouverner par les instruments », sous la direction de Patrick Le Galès et Pierre Lascoumes – Les Presses de Sciences Po – 2004.

Nous commencerons d’abord par rappeler ce qu’est un bilan d’aménagement et les décisions qu’il sert à prendre, puis nous verrons pourquoi il faut en ouvrir la boîte noire, puis pourquoi il faut – peut-être – en sortir.

Ce qu’est un bilan d’aménagement et les décisions qu’il sert à prendre

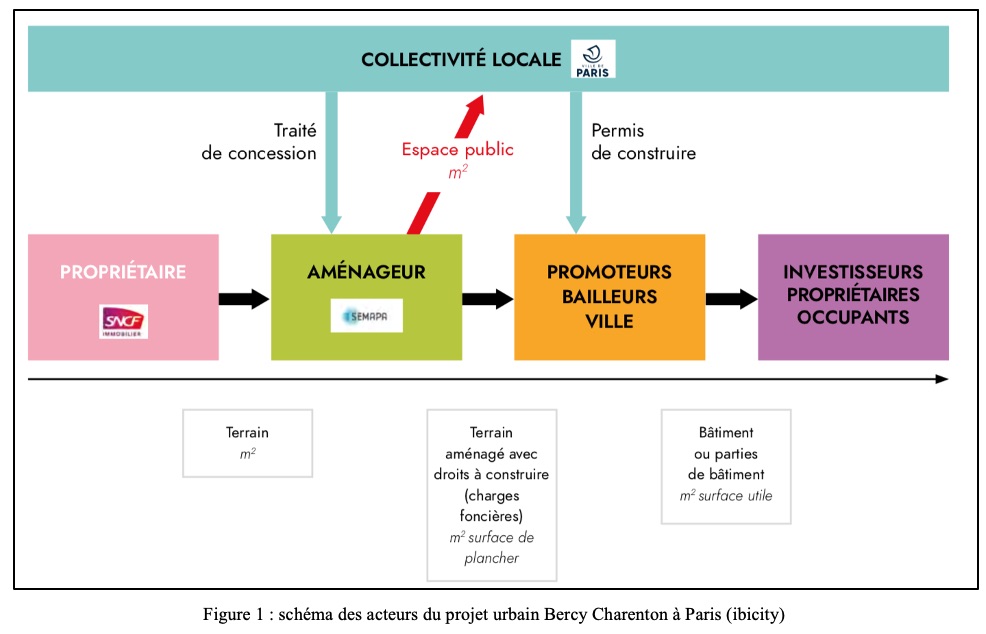

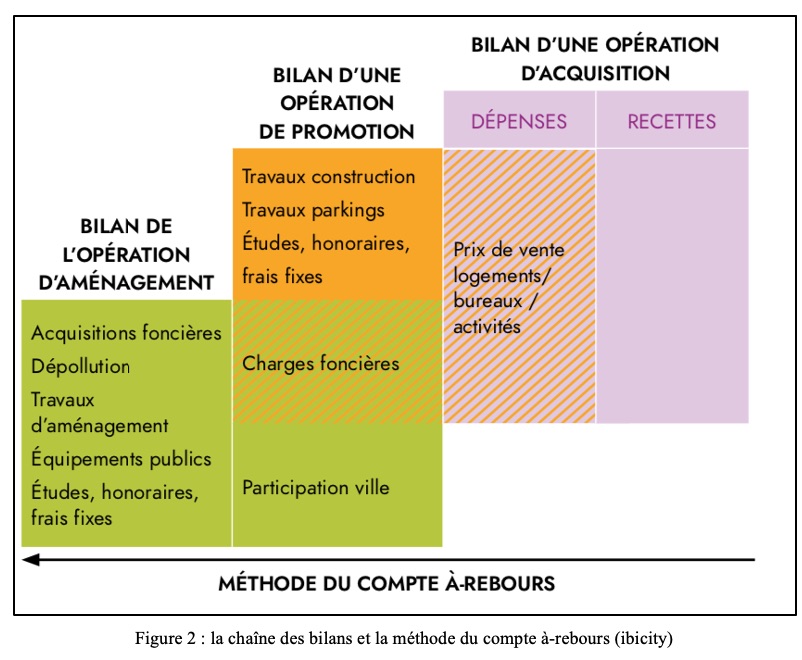

« Le bilan aménageur regroupe l’ensemble des recettes et des dépenses d’une opération d’aménagement. Le bilan retrace la vie d’une opération et constitue un véritable tableau de bord et outil de pilotage du projet que l’aménageur et la collectivité doivent savoir maîtriser » (définition du Cerema). Au-delà de cette définition technique, le bilan d’aménagement, et notamment le bilan prévisionnel de l’opération d’aménagement (qui indique les dépenses et recettes prévisionnelles de l’opération, « à terminaison » (on se projette à la toute fin de l’opération), lesquelles doivent être équilibrées) conduit de fait à prendre plusieurs décisions au démarrage de l’opération. Déjà, il permet d’engager l’opération : ce bilan d’aménagement prévisionnel constitue en effet, pour une ZAC (zone d’aménagement concerté), une des pièces du « dossier de réalisation ». Il sert également à arrêter une programmation, c’est-à-dire, de manière très concrète, à fixer le nombre de logements, de bureaux, de commerces, d’équipements publics, d’espaces verts, qui seront réalisés sur l’opération, mais aussi leur prix de sortie et donc, in fine, le type d’habitants (en termes de taille du ménage et de revenus) qui viendront habiter la zone (les « prix de sortie » des programmes réalisés ne sont pas une variable directe d’un bilan d’aménagement, puisque, contrairement au promoteur, l’aménageur ne vend pas des surfaces construites prêtes à être occupées, mais vend des « droits à construire ». Mais les prix de ces droits à construire, qu’on appelle « charges foncières », sont déterminés en fonction d’hypothèse sur les prix de vente des programmes par le promoteur – selon la méthode dite du « compte-à-rebours »).

Le bilan d’aménagement oriente également l’écriture urbaine du projet, et donc les formes urbaines : notamment la densité de l’opération laquelle se traduit par une certaine proportion entre lots bâtis et espaces publics, et par des choix de hauteur des immeubles (appelés « tours » à partir d’une certaine hauteur). On peut certes considérer que le programme et/ou l’écriture urbaine doivent être une donnée d’entrée du projet, et que le bilan d’aménagement n’est qu’une résultante, mais de fait ils doivent être construits de manière articulée si l’on ne veut pas que la seule variable d’ajustement soit la participation financière de la collectivité locale au bilan – de plus, articuler les contraintes permet souvent de les optimiser, et c’est sous contraintes qu’on est souvent le plus astucieux.

Pourquoi il faut ouvrir la boîte noire des bilans d’aménagement

Et après tout, pourquoi la participation financière de la collectivité locale au bilan d’aménagement ne pourrait-elle pas être la principale variable d’ajustement du projet ? Un premier élément de réponse tient au fait que l’argent public est une ressource rare – qui va sans doute devenir de plus en plus rare avec les conséquences du « quoi qu’il en coûte » de la période Covid – et que l’argent versé par une commune à une opération d’aménagement sera autant d’argent en moins pour financer d’autres politiques, scolaires, sportives, sociales, etc. Un second élément de réponse est que financer l’opération d’aménagement via une subvention publique relève de facto d’un choix politique, qui peut être débattu, puisque, de fait, un financement par une collectivité signifie qu’in fine ce sont les habitants de la commune, d’aujourd’hui ou de demain, qui sont mis à contribution (dans le cas où les dépenses sont financées par de l’endettement. Il doit alors s’agir de dépenses d’investissement, qui peuvent prendre la forme de prise en charge directe d’équipements ou d’infrastructures sur la zone).

On touche là au point évoqué en introduction : un bilan est de facto un arbitrage politique. C’est en effet le principe même d’une opération d’aménagement que d’être une plate-forme de péréquation. Une première péréquation a lieu entre les différents programmes : à travers la détermination des charges foncières, l’aménageur organise en effet la péréquation entre des programmes plus « rentables » (selon les localisations, il s’agira des programmes de logements neufs ou des programmes de bureaux) et des programmes qui le sont moins (souvent des logements sociaux (encore que, dans certaines localisations, les charges foncières des logements sociaux peuvent être supérieures aux charges foncières des bureaux), des locaux d’activité, des commerces ou des équipements publics) : les charges foncières des premiers sont en effet vendues à des prix bien supérieurs aux charges foncières des seconds. Une deuxième péréquation a lieu entre les recettes de cessions foncières (payées in fine par les acquéreurs de programmes neufs sur l’opération) et les subventions publiques (payées in fine par les contribuables locaux). Enfin une troisième péréquation a lieu entre les programmes immobiliers (construits sur les lots cédés) et les espaces publics.

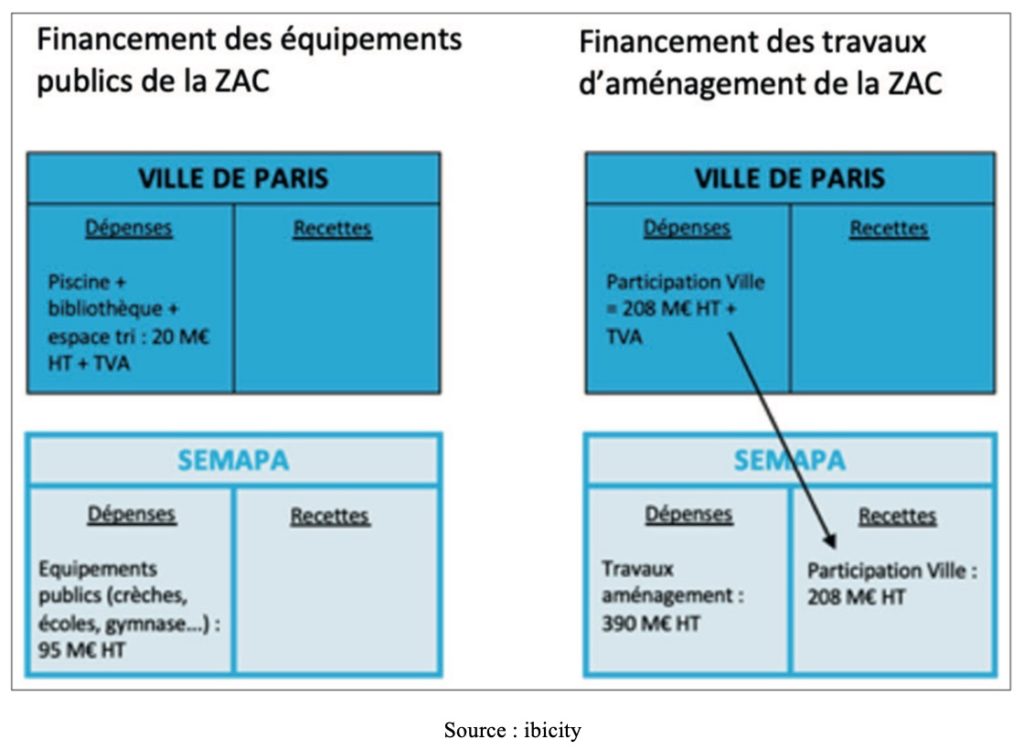

Ces trois péréquations qui s’expriment à l’intérieur du bilan d’aménagement s’accompagnent d’une autre péréquation qui est liée au choix de faire financer certaines dépenses sur l’opération par le bilan de l’opération ou par le bilan de la ville. Choisir de faire financer, par exemple, un espace vert, dans le cadre d’une opération d’aménagement ou en régie par la collectivité n’est ainsi pas neutre, ni du point de vue financier, ni du point de vue de la solidarité. L’équilibre financier d’une opération d’aménagement comme celle de la ZAC Clichy-Batignolles à Paris a ainsi notamment été rendu possible par le fait que la ville a réalisé en régie le Parc Marthin Luther King. Ce choix signifie que ce sont l’ensemble des contribuables parisiens qui ont financé sa réalisation, et pas seulement les seuls acquéreurs (donc des propriétaires) des logements neufs sur l’opération. A l’inverse, quand l’espace vert est financé dans le bilan de la ZAC, cela signifie que l’acquéreur de logement neuf finance les aménités de son quartier (modulo les subventions publiques).

Figure 3 : Exemple d’emboîtement des bilans entre la Ville de Paris et son concessionnaire, la SEMAPA, sur la ZAC Bercy Charenton. Les deux tableaux de gauche indiquent la répartition des dépenses d’équipements publics, entre ceux qui sont en pris en charge directement par le bilan de l’opération d’aménagement porté par la SEMAPA et ceux qui sont pris en charge par le budget de la Ville. Les deux tableaux de droite concernent le financement des travaux d’aménagement sur la ZAC. Ceux-ci sont imputés en totalité dans le bilan de la ZAC mais donnent lieu à une participation de la ville (qui est donc une recette inscrite dans le bilan d’aménagement), laquelle correspond à une dépense dans le budget de la ville. (schéma ibicity d’après le « dossier de réalisation de la ZAC Bercy Charenton » de 2018).

Parce que ces choix de péréquations sont des choix politiques au sens noble du terme, dévoiler les mécanismes sous-jacents des bilans d’aménagement nous semblent relever d’une démarche pédagogique citoyenne.

Pourquoi il faut sortir de la boîte et aménager le bilan d’aménagement

Mais pour autant, expliciter la construction des bilans d’aménagement vaut-il acceptation du cadre qu’il constitue ?

Ecartons tout d’abord deux limites à la « crédibilité » des bilans d’aménagement. Premièrement, il est certain qu’on ne peut « croire un bilan d’aménagement » – au sens où il donnerait à voir l’ensemble des hypothèses qui structurent le projet – que si on le ré-inscrit dans le double emboîtement des bilans évoqués ci-dessus : un bilan d’aménagement s’inscrit dans une chaîne de bilans (cf. figure 2) et un bilan d’aménagement s’emboîte également avec celui de la collectivité sur l’opération de laquelle s’inscrit l’opération (laquelle collectivité peut selon les cas être concédante de l’opération si celle-ci est réalisée par l’aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement) (cf. figure 3). Ensuite une autre limite tient au fait qu’une opération d’aménagement s’inscrit en général dans un temps très long, d’au moins une dizaine d’années, et que les hypothèses prévisionnelles effectuées au moment du lancement de l’opération sont assurément appelées à évoluer fortement au fil des années. Mais, de facto, le bilan d’aménagement peut évoluer au fil du temps et tenir compte de ces changements d’hypothèse.

D’autres limites posent d’avantage question. Une première limite est qu’un bilan d’aménagement est un bilan financier, exprimé en euros, et que les bilans avec lesquels il s’emboîte sont eux aussi exprimés en euros. Il ne prend donc en compte que ce qui est monétisable, et ne tient pas compte des autres bénéfices et coûts, que ce soit pour l’ensemble des acteurs parties prenantes du projet ou ceux qui lui sont extérieurs (les fameuses « externalités ») : qualité de vie du quartier, bénéfices ou coûts sociaux, environnementaux, depuis l’échelle de l’opération jusqu’à celle de la « planète », etc. Par exemple : vu par le prisme d’un bilan d’aménagement, un espace vert représente un coût, alors même qu’il participe à la qualité de vie du quartier pour ses habitants (une manière de répondre à cette critique est de l’aborder par le prisme du décryptage des péréquations), et qu’il contribue à la réduction plus globale de l’artificialisation.

Une deuxième limite est qu’un bilan d’aménagement ne retrace que les dépenses et recettes liées à la « fabrication » du projet mais pas du tout à son fonctionnement, puisque l’aménageur disparaît après la livraison du quartier et, en principe, la rétrocession des espaces publics à la collectivité locale : les coûts d’exploitation générés par un espace vert produit par un aménageur ne sont donc pas intégrés dans le bilan d’aménagement, pas plus que les économies de fonctionnement qu’une meilleure conception de cet espace vert permettrait de réaliser. On retombe là classiquement sur l’intérêt de raisonner en « coût global » (i.e. en raisonnant à la fois l’investissement et l’exploitation), mais avec ces enjeux qui sont encore rendus plus cruciaux, d’une part, à l’heure de la transition écologique qui oblige à raisonner sur le long terme et à privilégier la « maintenance » sur la construction, et d’autre part des transformations des pratiques, avec des services qui peuvent remplacer des infrastructures (par exemple favoriser des mobilités partagées à l’échelle d’un quartier plutôt que de construire des parcs de stationnement).

Une troisième limite est que le bilan d’aménagement concerne uniquement l’immobilier et l’espace public alors que les hybridations sectorielles sous l’effet des transitions énergétique et numérique et l’impératif de sobriété invitent à penser davantage les interdépendances entre secteurs, et notamment l’articulation entre immobilier, mobilité, déchets, eau, énergie à l’échelle du quartier.

Alors, faut-il croire les bilans d’aménagement ? Cette question soulève tout d’abord l’enjeu de l’appropriation par tout à chacun des sujets financiers qui sont au moins autant des choix politiques que des choix de financement. Elle soulève ensuite l’enjeu du cadre comptable qui renvoie à une représentation du monde qui semble aujourd’hui dépassée, sous l’effet des transitions écologique et numérique. Alors que l’objectif du ZAN (zéro artificialisation nette) va bouleverser le modèle économique de nombreux acteurs de la chaîne de l’aménagement et de l’immobilier, ce cadre pourrait être incité à évoluer plus rapidement qu’attendu pour permettre un alignement entre les bénéfices environnementaux et les bénéfices financiers – à l’instar des démarches de « comptabilité intégrée » qui se mettent en place sous la houlette d’entreprises qui devenant « à mission ». Enfin il renvoie à un troisième enjeu qu’on n’a pas directement évoqué dans cette note : celui de la perte de vitesse des grandes opérations d’aménagement et des interrogations profondes des aménageurs sur l’évolution de leur métier.

A lire également notre article : L’habitant, l’urbaniste, et les nouveaux modèles économiques urbains