Cette semaine ont lieu à Toulouse les Entretiens du Club Ville et Aménagement, avec un programme très riche. A cette occasion, nous mettons en ligne ci-après l’intégralité de notre interview dans AEF Info en mars dernier, réalisée par Lucie Romano, où nous revenons sur « la manière dont le métier d’aménageur est bousculé, sur l’émergence de nouvelles figures préfigurant l’opérateur de services urbains à l’échelle du quartier, sur la place que doivent conserver les collectivités pour réguler l’arrivée de nouveaux opérateurs et celle occupée par les bailleurs sociaux notamment dans le cadre de macro-lots ».

AEF info : De colloques en rapports, il est désormais admis que le monde des aménageurs est bousculé. Qu’est-ce qui a pu en être le déclencheur et par quoi cela se traduit ?

Isabelle Baraud-Serfaty : Il y a plusieurs évolutions majeures qui expliquent la recomposition des acteurs, avec des niveaux de maturité différente. La première, c’est que la ville se reconstruit sur elle-même, elle ne se fait plus sur des champs de betteraves. Cela a deux impacts : le processus de fabrication du projet coûte plus cher parce qu’il y a souvent des problématiques de pollution, de démolition, voire, quand on n’est même plus sur des friches mais sur des tissus vivants, des problématiques d’éviction et de relogement. D’autre part, le potentiel de création de valeur purement financière est plus faible parce que la valeur du foncier qu’on achète a globalement la même valeur que le foncier qu’on produit. Cela apporte déjà une tension sur le modèle classique de l’aménageur, comme je le montre dans une étude réalisée avec l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (« Modèles économiques des projets d’aménagement » – Septembre 2018).

Par ailleurs, la contrainte financière qui pèse sur les collectivités n’est pas neutre sur ces projets. Les opérations de reconstruction de la ville sur la ville ont pu se faire via des subventions publiques. A partir du moment où il y a moins d’argent public dans les projets d’aménagement, se pose l’enjeu de faire la même chose sans subventions. Cela interroge sur le maintien ou non des moyens qu’on se donne pour porter des ambitions programmatiques.

Il y a aussi la dimension environnementale. Il y a un jeu d’acteurs qui évolue en la matière, avec principalement, l’hybridation entre le milieu de l’énergie et celui de l’immobilier. Il va sans doute avoir une incidence qu’on ne voit pas trop pour le moment, sur le coût global.

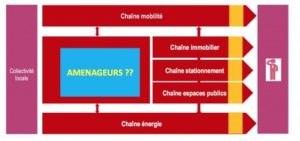

La quatrième évolution, c’est la révolution numérique, avec des secteurs de plus en plus imbriqués entre eux, tels que l’énergie et la mobilité et la mobilité et immobilier. On assiste d’abord à l’émergence de la « multitude », telle que décrite par Nicolas Colin et Henri Verdier : l’habitant-usager-consommateur devient producteur de données, mais aussi de ses actifs sous-utilisés (place libre dans son logement ou sa voiture). C’est aussi la possibilité du « sur-mesure » : être en mesure de faire des offres personnalisées au prix du standard. C’est enfin l’idée du temps-réel et du jeu sur la synchronisation des temps pour réussir des optimisations, selon le principe de l’effacement : si une collectivité est capable d’écrêter les pics de circulation, cela lui évitera de construire une nouvelle rocade. La mutualisation permet des économies, même si elle peut aussi entraîner une complexité des systèmes techniques qui peut générer des surcoûts.

Enfin, entrent aussi en jeu l’économie de la fonctionnalité (l’usage prend le pas sur la propriété, ; cela ne l’abolit pas, mais la transfère sur d’autres acteurs), des évolutions vers plus de monétisation ou au contraire plus de démonétisation, et la recomposition des échelles : l’échelle intermédiaire disparaît au profit d’une échelle locale avec l’émergence des circuits-courts sous toutes leurs formes (smart grids, services urbains à l’échelle du quartier) et en parallèle des acteurs internationaux comme les Gafa qui viennent bousculer les écosystèmes.

Pour résumer, avant, ce qui était nécessaire et suffisant pour rendre le service, c’était détenir l’infrastructure. Aujourd’hui, elle reste importante mais ce qui est déterminant, c’est la capacité à être positionné au plus près de l’usager. C’est un changement radical, qui questionne la place des aménageurs.

AEF info : Ne font-ils plus le même métier ?

IBS : Ils sont encore peu dans une logique allant jusqu’à l’utilisateur final. J’ai été assez marquée par une discussion avec un directeur de SPL qui semblait freiner des quatre fers en la matière. D’autres se disent néanmoins : moi, aménageur, promoteur, je ne peux plus m’arrêter à la livraison du logement ou du quartier. Certains vont donc sur ce terrain : Grand Paris aménagement vient de sortir un rapport [sur l’innovation urbaine], et ce sera intéressant de voir quel est son positionnement précis là-dessus. La Samoa [à Nantes] est sans doute assez en avance. Avec Le Sens de la Ville, nous conduisons pour cet aménageur une étude sur les nouveaux usages dans les opérations immobilières dans l’Ile-de-Nantes. L’aménageur s’intéresse donc à ce qui se passe dans les immeubles, ce qui est assez nouveau…

Si les aménageurs ne se positionnent pas forcément sur l’après-temps classique de l’aménagement, c’est pour des raisons de financement, de moyens humains mais aussi parce que les collectivités ne leur ont pas forcément demander de le faire pour leur compte. Cela devrait évoluer.

Emerge enfin depuis quelque temps la figure du « facilitateur énergétique, » comme sur le projet Cordees à Clichy-Batignolles. Des réflexions sont en cours, qui préfigurent l’apparition d’opérateurs de services urbains à l’échelle du quartier, qui interviennent une fois que le quartier existe. Cela pose des questions sur le modèle économique : pour qui travaille l’opérateur de services urbains ? Qui opère le quartier ? Sur quels services ? A qui appartiennent les espaces communs ? Quel doit être le rôle de la collectivité ? Et donc de l’aménageur ?

AEF info : Il demeure de nombreuses questions en la matière…

IBS : Oui, et il y en a d’autres, par exemple celle de la maille… Aujourd’hui, les services urbains ne coïncident pas. On peut sans doute imaginer un circuit court en matière d’énergie mais pas forcément pour les services de mobilité ou encore de services à la personne qui doivent être pensés à une autre maille.

Autre question : qui doit payer ? La copropriété des habitants, un investisseur privé ? Le copropriétaire via les charges de copropriété sachant qu’elles peuvent être allégées par des recettes de copropriété, parce qu’on est capable de mettre en location les places de stationnement non utilisées ou de produire de l’énergie ? Quand l’échelle d’intervention du promoteur s’élargit au macro-lot, il est comptable des promesses qu’il a faites à ses acquéreurs de vivre dans un quartier animé et d’avoir des systèmes qui fonctionnent (chauffage, commerces). Que se passe-t-il si cela va mal ? Si on change le système de chauffage urbain ? N’y a-t-il pas dans ce cas un risque de déboucher à terme sur des copropriétés dégradées ? Cela bouscule aussi la question de la frontière entre le neuf et l’ancien et de l’écueil à éviter de déployer des quartiers à haut niveau de service au milieu d’îlots qui ne le seraient pas.

AEF info : Vous avez produit une étude sur les nouveaux modèles économiques urbains. Quelles en sont les principales conclusions ?

IBS : Il faut effectivement élargir le champ de réflexion si on veut trouver des solutions. Dans cette étude, réalisée avec Clément Fourchy (Espelia) et Nicolas Rio (Partie Prenante), nous élargissons la focale, et nous débordons du champ de l’aménagement pour nous positionner au niveau de la collectivité qui gère un certain nombre de services urbains (outre l’aménagement et l’immobilier, la mobilité, les déchets, l’énergie, l’eau) et non urbains (scolaire, social). Le constat est qu’on est en train de passer d’une organisation de la fabrique urbaine structurée comme un jardin à la française à une organisation en jungle. Avant, du côté des acteurs publics, on avait une organisation par niveau de collectivités donc par niveau de compétences ; du côté de la relation public-privé, un donneur d’ordre face à un exploitant ; du côté des acteurs privés, une organisation plutôt sectorielle avec par exemple une autorité organisatrice sur le champ de la mobilité. Avec la jungle, ces trois principes-là sont bousculés par le fait qu’il y a plein de nouveaux entrants, des nouveaux opérateurs qui utilisent les infrastructures mais ne les financent plus. Comment dans ce contexte la collectivité redéfinit-elle son rôle par rapport à ces nouveaux entrants ?

Dans ce travail, on propose des pistes de positionnement des collectivités, toutes différentes. L’idée est qu’elles soient en mesure de faire elles-mêmes le diagnostic de leur nouveau paysage local. Nous travaillons pour l’instant avec les métropoles de Nantes, Rennes et Lyon, mais dans une saison 3, nous allons nous pencher sur des villes plus petites. Au-delà de l’enjeu des moyens, de l’ingénierie, la question de fond est « pourquoi la collectivité doit être légitime » en la matière.

AEF info : Et c’est là que vous reposez la question des fondamentaux du service public…

IBS : Nous proposons de revenir aux trois piliers du service public – la continuité, l’égalité, la mutabilité – en les reformulant au regard des enjeux actuels. Continuité : les opérateurs, pour certains, arrivent et repartent, comment l’assurer ? Egalité : à l’heure de la possibilité d’offres hyper individualisées, comment la collectivité garantit-elle le commun ? Mutabilité : comment dans un système où les choses bougent très vite, la collectivité peut-elle faire face à l’innovation, s’adapter ? C’est vrai des collectivités mais c’est aussi vrai de tous les opérateurs.

AEF info : Trouvez-vous qu’à l’heure de l’hybridation, les différents acteurs jouent le jeu de la collaboration ?

IBS : Ils sont prêts à collaborer mais souvent sur des métiers d’origine différents : côté privé, un grand opérateur de BTP peut aller avec un grand opérateur de services urbains. Concernant les satellites des collectivités locales (l’économie mixte), il y a sans doute des rapprochements à imaginer entre des EPL de gestion et des EPL d’aménagement. L’arbitrage en la matière se situe au niveau de la collectivité qui doit sans doute regarder le périmètre de tous ses opérateurs publics pour imaginer des synergies nécessaires. Il paraîtrait utile que les collectivités, parfois accaparées par leur relation financière avec l’Etat, décentrent leur regard.

AEF info : Vous travaillez aussi pour l’USH.

IBS : Le bailleur social est un acteur très intéressant, car il est aujourd’hui l’un des rares qui est présent sur toute la chaîne, y compris sur l’usage des bâtiments. Cela peut donc lui permettre de tester de nouvelles approches usager-centriques. Mais un autre sujet est que, du fait du développement des macro-lots, les bailleurs sociaux se retrouvent de plus en plus à partager avec d’autres propriétaires («gros » investisseurs institutionnels ou « petits » propriétaires-occupants) un ou plusieurs objets physiques (comme des espaces verts, un parking, une chaufferie) et doivent donc participer avec eux à une entité juridique commune, comme une ASL (« Association Syndicale Libre », une sorte de grande copropriété avec des règles de fonctionnement plus souples). Le bailleur social n’est plus seul seul chez lui et doit apprendre à gérer à plusieurs. Cela oblige à travailler différemment.

AEF info : En quoi l’espace public est-il devenu un enjeu central pour tous les acteurs ?

IBS : L’espace public est trop souvent vu comme un centre de coûts par les aménageurs (en phase fabrication) et les collectivités (en phase gestion) alors qu’il devient plus que jamais une ressource stratégique pour contrôler les nouveaux entrants de la fabrique urbaine. Les opérateurs ont besoin du trottoir et de sa bordure pour déposer et prendre des passages (VTC) ou des colis (logisticiens), installer des bornes de recharge (énergéticiens) ou d’apport volontaire (opérateurs de collecte de déchets), etc. C’est potentiellement un levier énorme pour la collectivité. Cela soulève bien-sûr la question de la tarification de l’espace public mais on peut faire payer les opérateurs et pas les usagers finaux. On constate par ailleurs que l’accès à l’accès public passe de plus en plus par l’accès à l’information sur l’espace public, avec l’irruption des plates-formes du numérique dans ce secteur. A cet égard, il sera intéressant d’observer les projets de rue connectée à Nantes, expérimentée par la SAMOA, et de gestion connectée des espaces publics (« On Dijon ») à Dijon. Aux Etats-Unis et au Canada, une nouvelle discipline ainsi, le « curb management » (management de la bordure de trottoir).

A lire également nos études (téléchargeables depuis notre page Publications (« principales études ») :

– Notre étude pour l’IAU : « Modèles économiques des projets d’aménagement – Jeux des acteurs et formes urbaines »

– Notre « étude sur les nouveaux modèles économiques urbains ».

Egalement, ici, notre intervention lors des derniers Entretiens du Club Ville et Aménagement à Strasbourg, en 2016. A l’exception de la différence entre agrégateurs et plateformes qu’il convient de mieux caractériser, nous pourrions encore tenir le même propos.